河南省全球變化生態學國際聯合實驗室面向“黃河流域生態保護和高質量發展”和“國家雙碳戰略”,聚焦陸地生態系統對全球變化的響應和適應研究。近期,在國家自然科學基金、河南省重大公益專項和河南大學“雙一流”建設等項目資助下,實驗室成員在全球變化對土壤生態過程影響方面取得系列重要進展。

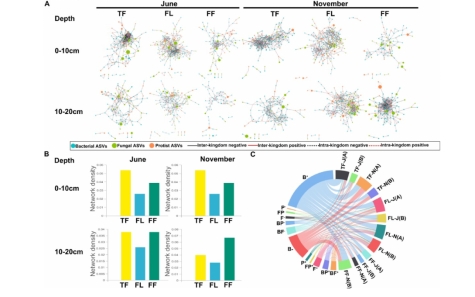

土壤微生物群落構建:實驗室成員調查了黃河中下游嫩灘、農田和棄耕地三類土地利用類型下細菌、真菌和原生生物群落構建過程和共生網絡模式的差異,發現:①相比于微生物α多樣性指數,微生物群落的組成和結構更容易受土地利用類型的影響;②微生物群落結構的變化與土壤肥力的差異有關。在嫩灘和棄耕地,隨機過程對細菌、真菌和原生生物群落構建的貢獻高于農田;③在這三種土地利用類型中,嫩灘土壤微生物網絡最穩定,而棄耕地的微生物網絡最不穩定。研究結果為灘涂生態系統的可持續管理和保護提供科學依據,并分別發表在國際知名期刊Applied Soil Ecology和Journalof Plant Ecology上,實驗室博士后余炎炎和博士生董雄德分別為論文第一作者。

圖1. 三種土地利用方式下的微生物網絡系統

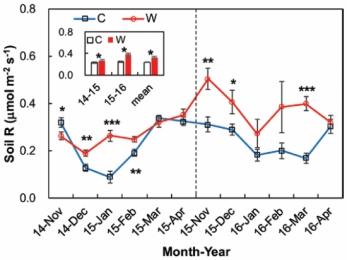

土壤碳排放:實驗室成員依托非對稱性增溫實驗平臺,研究了非生長季增溫對溫帶半干旱草原土壤呼吸的影響,發現:①土壤溫度、微生物生物量碳和氮的變化調控了土壤呼吸對模擬增溫的響應;②草地植物群落結構和組成對生長季后期干旱響應大于前期干旱的響應。研究成果分別發表在Journalof Plant Ecology和Journal of Vegetation Science上,苗原副教授和苗仁輝副教授分別為論文第一作者。其中,苗原副教授的論文獲得Journalof Plant Ecology2022年度最佳論文獎。

圖2.非生長季增溫處理對月平均動態土壤呼吸(插圖為年平均值)的影響

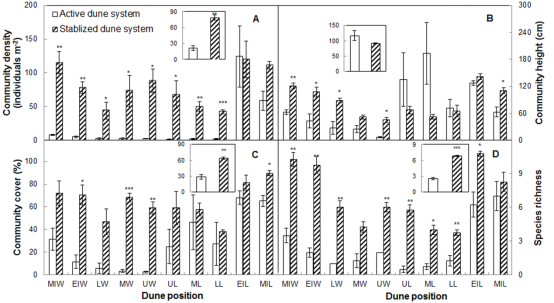

植物-土壤反饋:實驗室成員通過對長期禁牧的流動沙丘生態系統的監測分析發現:①禁牧32年顯著改變了沙丘迎風坡、背風坡及丘間地的優勢種;②禁牧顯著增加了土壤碳氮含量,且禁牧效應隨沙丘位置而變化;③禁牧對迎風坡的促進作用高于背風坡的作用;④植物群落特征與土壤性質具有很好的相關性,且禁牧強化了植物和土壤性質的相關性。研究結果表明禁牧對沙丘植物和土壤性質的影響強烈依賴于沙丘位置,強調沙丘位置在沙丘恢復措施效應評估中的重要性。該研究成果對于干擾情境下,植物-土壤反饋具有重要的科學意義。研究成果發表在國際知名雜志Catena上,苗仁輝副教授為論文第一作者。論文發表后受到了國內外科學家的高度關注,目前已被美國《基本科學指標》(ESI)數據庫收錄為熱點論文。

圖3.長期禁牧對不同沙丘系統位置植物群落密度、高度、蓋度和物種豐富度的影響

論文銜接

1.https://doi.org/10.1093/jpe/rtac076.

2.https://academic.oup.com/jpe/advance-article/doi/10.1093/jpe/rtac075/6650205

3.DOI:10.1093/jpe/rtaa013

4.https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0341816221007189